新能源电站标配:储能系统的价值与应用实践指南

2025-07-17

近年来,我国新能源装机量快速增长,不过,光伏发电利用率和风电利用率却有所下滑。全国新能源消纳监测预警中心数据显示,2023年,全国光伏发电利用率为98.0%、风电利用率为97.3%。2024年,这两项数据分别降至96.8%、95.9%。2025年前4个月,这两项数据再降至93.9%、93.2%。(引用中国经济网)

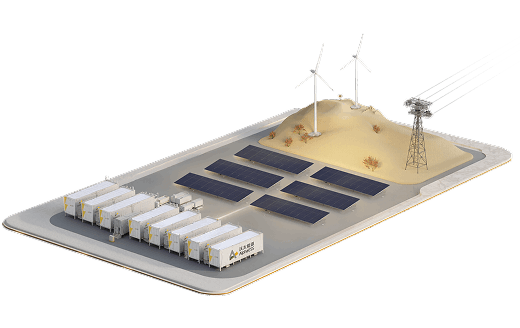

然而,风光电的“看天吃饭”特性导致电网消纳压力与日俱增——白天光伏大发时电网无法全部消纳,夜间用电高峰时又面临供应缺口。这种矛盾催生了一个关键解决方案:储能系统。

从政策强制配储到市场自发选择,储能正从“可选配件”升级为新能源电站的“标准配置”。

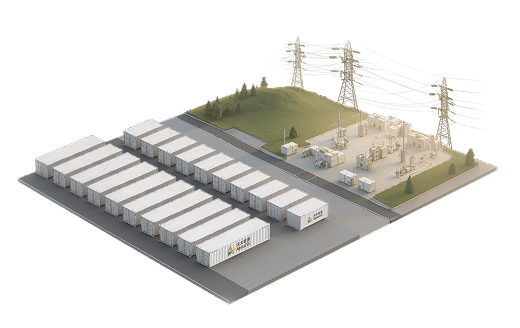

一、储能系统:新能源电站不可或缺的“稳定器”

1. 破解新能源“靠天吃饭”的先天短板

光伏发电功率随日照强度波动,风电受风速影响显著,导致输出功率曲线与负荷需求错配。大规模新能源并网可能引发电压波动、频率不稳定等问题,甚至导致电网崩溃。

2023年出现过因风速突变导致电网频率跌破安全阈值,触发停电事故。通过“削峰填谷”平滑功率曲线,将不稳定的新能源转化为可调度的“稳定电源”。

2. 政策倒逼与市场驱动的双重推手

目前,超过20个省市要求新能源项目配置10%—20%、时长1—4小时的储能,并将其作为可再生能源并网或核准的前置条件。(引用中国能源报)电力现货市场、辅助服务市场逐步开放,储能可通过套利交易、调峰调频获取收益。

二、储能系统的核心价值矩阵

1. 经济价值:从“成本中心”到“利润引擎”

在电力现货市场,储能可向新能源企业出租容量,获取稳定收益。参与调频、备用等市场,收益占比可达总营收的30%-50%。

2. 电网价值:新型电力系统的“缓冲垫”

配储后新能源电站可利用率提升15%-20%,助力电网消纳更多绿电。

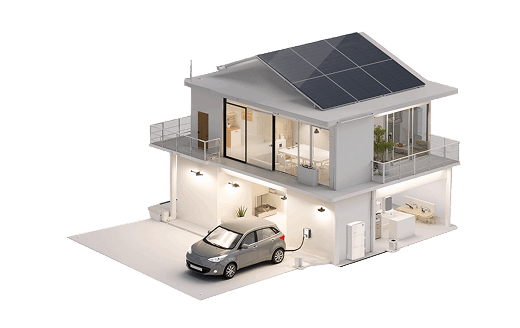

3. 社会价值:能源安全的“新防线”

在极端天气下,储能可作为“虚拟电厂”保障民生用电。农村地区“光伏+储能”模式可实现能源自给,降低用电成本。

三、储能项目落地实践指南

1. 选型原则:因地制宜,技术适配

对于需要快速响应、频繁充放电的短时高频场景,比如电网调频,响应速度快的锂电池通常是首选。而在需要储存大量能量、进行长时间充放电(如跨季节调峰)的场景下,液流电池或压缩空气储能这类技术则展现出更大的优势。

此外,部署环境的特殊性也必须纳入考量:在高寒地区部署,必须选用耐低温性能优异的电池;在沿海等腐蚀性强的环境,则需要对整个储能系统进行强化防腐设计。

2. 容量配置:精准测算,避免浪费

储能容量=新能源装机×配储比例×时长×安全系数(1.1-1.2)。

结合历史出力数据、电价曲线、政策要求进行迭代。

3.运维管理:智能诊断,预防性维护

部署BMS(电池管理系统)+EMS(能量管理系统),实现远程监控。通过均衡控制、热管理延长电池循环寿命至近5000次以上。配置气体灭火系统、热失控预警装置,杜绝火灾风险。

放眼全球,新能源配储是大势所趋,大家都在加速干。储能技术也没停步:固态电池、更牛的液流电池、钠离子电池这些都在路上,未来性能会更强、成本更低、安全更好。AI和大数据也会更多地用在储能运行优化、故障预测上。

商业模式也在创新,“共享储能”、“虚拟电厂”这种聚合储能的玩法会越来越成熟。电力市场规则也会继续改革,给储能创造更多更稳的赚钱机会。

.svg)

.jpg)