工厂能耗高、碳排放超标?工业储能设备实现绿色生产 与能效提升

2025-07-17

工厂的机器昼夜轰鸣,灯火通明,但每一度电的消耗背后,不仅是高昂的成本账单,更是沉重的碳排放压力。当能耗居高不下、碳排放频频超标,工厂管理者面临的不仅是经济效益的挑战,更是环保法规与绿色转型的时代拷问——如何在保障生产的同时,突破能耗与排放的双重围城?

工业储能设备,这项融合尖端电化学与智能控制的创新技术,正成为破局的关键力量,为工厂的绿色生产与能效跃升铺设高效路径。

一、 能耗高企、碳排放超标:工厂的切肤之痛

当前,众多工厂深陷能源困局:

· 用电成本压力山大: 尖峰时段电价高昂,显著推高整体能耗成本,吞噬企业利润。部分高耗能企业电费甚至占生产成本30%以上。

· 供电稳定性隐忧: 电网波动或突发故障造成的意外停机,不仅带来生产损失,更可能导致昂贵原材料报废、设备损伤。

· 环保法规日益严苛: 国家“双碳”目标持续推进,地方性碳排放配额与碳交易机制逐步落地,排放超标面临巨额罚款甚至限产风险。

· 绿色竞争力成核心: 全球产业链对供应商的ESG表现要求日趋严格,高能耗、高排放企业正失去市场准入机会。

二、工业储能设备:工厂能源革命的“智慧心脏”

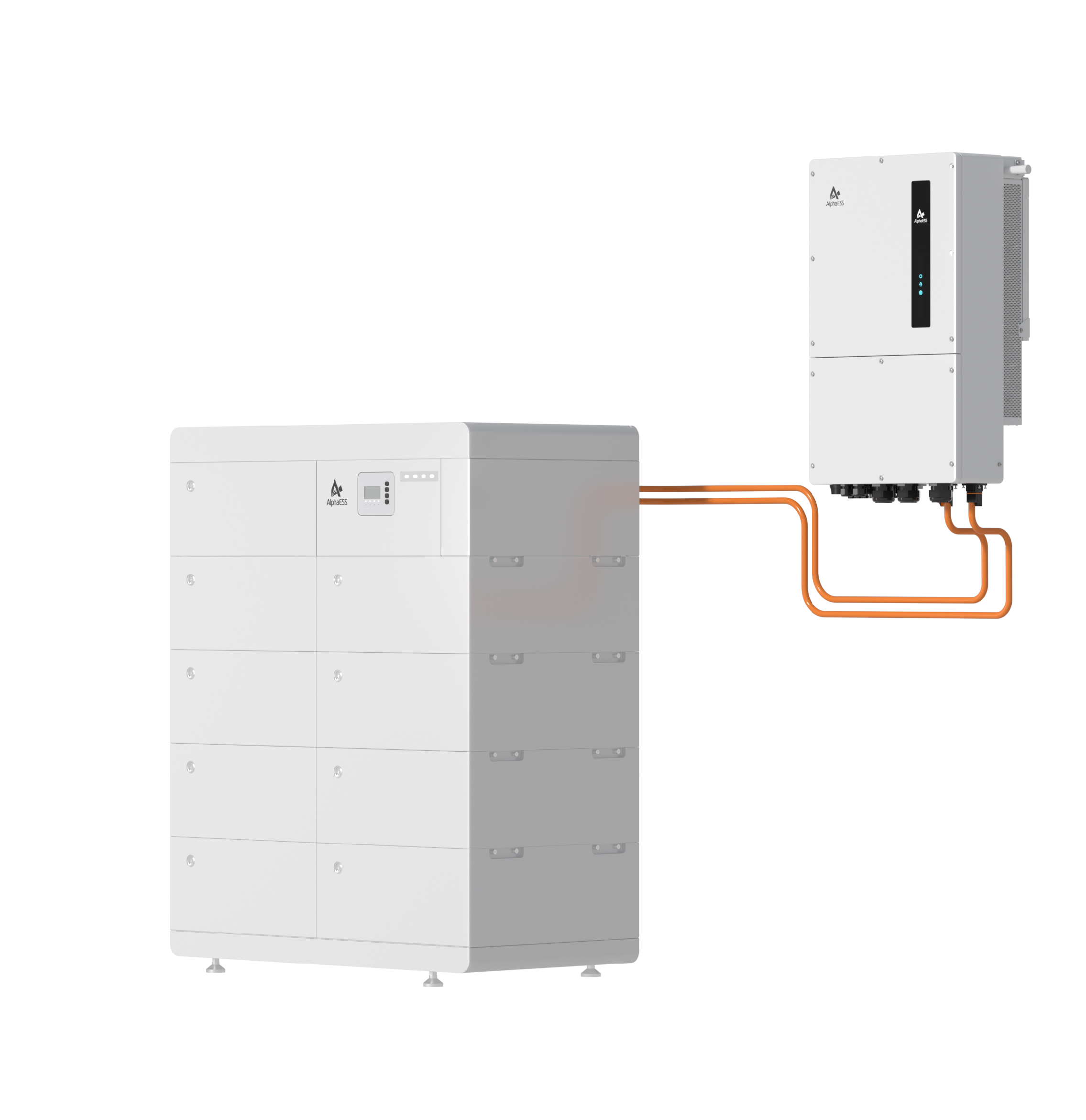

工业储能设备(尤其是锂离子电池储能系统)的核心功能在于实现电能的高效存储与灵活释放:

1.能量搬运工: 在电价低廉的谷时段(如深夜)或工厂富余发电(光伏)时,将电能高效储存。

2.智能调度师: 在电价高昂的峰时段或电网供电紧张时,精准释放储存的电能,驱动生产。

3.电网稳定器: 毫秒级响应速度,瞬时填补电压骤降或频率波动,保障关键工艺设备供电稳定。

三、 工业储能如何助力工厂实现绿色生产与能效跃升?

1.削峰填谷,电费成本显著降低

· 原理: 利用峰谷电价差(部分地区差价可达3:1),谷时充电低成本电能,峰时放电替代高价网电。

· 实效: 实践案例表明,合理配置的储能系统可为工厂节省15%-40% 的综合电费支出。一个年电费数千万元的工厂,年省数百万电费成为现实可能。

2.赋能绿色能源,提升可再生能源利用率

· 稳定绿电供应: 当工厂配备光伏发电时,储能系统可吸纳午间发电高峰富余电量,在晚间无光或云遮时释放,将光伏自发自用率从30%-40%提升至70%甚至更高。

· 减少弃光现象: 避免光伏出力过大时向电网倒送电受限导致的能源浪费。

· 绿色认证加分: 大幅提升工厂可再生能源实际使用比例,支撑企业申请绿色工厂认证、达成RE100承诺。

3.增强供电韧性,保障生产连续稳定

· 无缝切换备用电源: 在电网故障瞬间,储能系统可实现毫秒级无缝切换,为关键生产线或精密设备提供持续电力,避免因毫秒级断电导致的产品报废(如半导体、数据中心、精密化工)。

· 降低柴油发电机依赖: 减少或延缓备用柴油发电机组启动,既降低运维成本,又从源头减少碳排放与噪音污染。

4.参与电网需求响应,创造额外收益

· 原理: 在电网负荷高峰时,根据调度指令减少电网取电甚至反向馈电,协助电网削峰。

· 收益: 工厂可获得可观的经济补偿或电费折扣,将储能系统从“成本中心”部分转变为“收益中心”。

5.优化功率因数,避免力调电费罚款

· 储能系统的PCS(变流器)具备精确的无功功率调节能力,可显著改善工厂整体功率因数,使其达标(通常要求>0.9),避免因功率因数过低而被电网公司额外征收力调电费。

6.为碳足迹管理奠定数据基础

· 智能储能管理系统(EMS)实时采集、分析详细的用电数据(时间、电量、来源),为工厂精确核算碳排放、制定科学碳减排路径提供坚实的数据支撑。

四、政策东风与技术趋势:加速工业储能普及

· 国家“双碳”战略强力驱动: 政策明确鼓励“源网荷储一体化”、需求侧响应、可再生能源消纳,为工业储能创造广阔空间。各地纷纷出台配套细则。

· 电价机制改革深化: 峰谷电价差拉大、分时电价时段调整更频繁,提升了储能套利的经济性潜力。

· 技术持续进步成本下降: 锂电成本十年下降超80%,循环寿命、能量密度、安全性持续提升。液流电池、固态电池等新技术也在发展中。

· 智能化与数字化融合: AI赋能负荷预测与充放电策略优化;储能系统与企业能源管理平台、生产MES系统深度集成,实现全局能效最优。

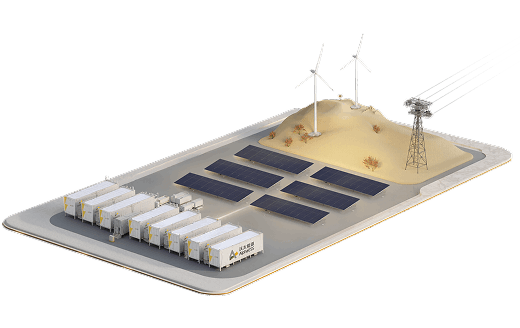

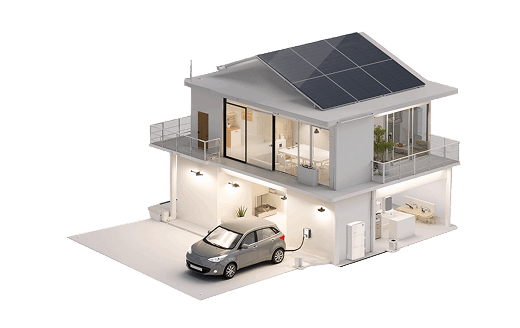

· “光储充”一体化应用: 工厂场景下,光伏、储能、电动车充电设施协同运行趋势明显,构建更全面的低碳能源生态。

面对高昂能耗与超标排放的双重挑战,工业储能已不是未来的选项,而是工厂当下化解痛点、实现绿色蜕变的现实路径。

绿色生产与高效运营便不再停留在口号,而是在储能技术的驱动下成为全厂可见的现实。

.svg)

.jpg)