液冷储能电池柜核心技术解析:如何实现精准控温与安全倍增?

2025-07-22

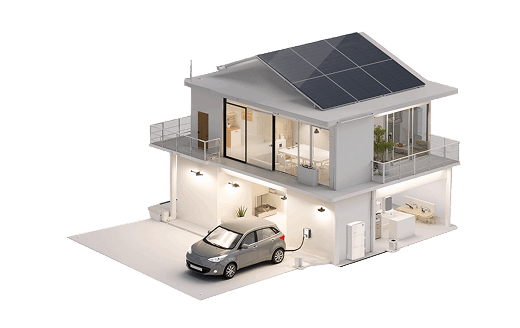

每年夏天,都会出现大型储能电站的“高温告警”新闻,几排电池柜在烈日炙烤下温度飙升,运维人员手忙脚乱启动备用风扇的场景,让人印象深刻。那一刻,整个场站都弥漫着焦虑的气息——温度失控,几乎是所有储能工程师的噩梦。

我们常说“电芯如人”,太冷没力气,太热会“生病”,甚至“暴走”。而液冷技术,正是解决这一行业痛点的革命性方案,它让电池柜不再是“温室里的花朵”,而是真正扛得住严酷考验的“硬汉”。

一、为什么非得是液冷?风冷的“天花板”与液冷的锋芒

在液冷普及之前,风冷曾是绝对的主流。简单、成本低、维护方便?没错。但当我们对储能电池柜的容量、密度、寿命和安全性提出更高要求时,风冷就显得力不从心了:

1.“隔靴搔痒”的无奈:

空气导热能力太差!想把电芯内部深处的热量“掏”出来,风冷就像隔着厚棉袄抓痒,吃力不讨好。

2.“冰火两重天”的尴尬:

风扇一吹,靠近风口的电芯凉爽,角落里的兄弟却热得发慌。这种温差是电池一致性的大敌,加速衰减,留下安全隐患。

3.“嗓门大、饭量大”的烦恼:

想达到同样散热效果?风冷风机就得拼命转,噪音能耗双高,运维成本蹭蹭上涨。

4.“灰尘敏感体质”:

开放式风道简直就是灰尘杂质的“VIP通道”,堆积多了堵住风道,散热效率暴跌,还增加短路风险。

液冷的登场,直接打破了这些瓶颈。它利用液体(如水乙二醇、绝缘油等)天生的超高比热容和导热系数,如同给每个电芯配备了一支高效、安静、直达热源的“贴身降温特工队”。这不是简单的升级,而是热管理维度的一次跃迁!

二、精准控温:液冷如何实现“指哪打哪”的温度微操?

精准控温不是口号,而是液冷系统设计、感知与控制环环相扣的精密工程:

1.“无死角”的温度感知网络:

· 多点位密集布控:

不再依赖柜内寥寥几个温度点。液冷系统在每个电池模组、甚至关键电芯表面都部署温度传感器,编织一张高密度的“神经末梢”网络。

· 多维数据融合:

除了电芯温度,还要监测冷却液入口/出口温度、流量、关键连接点温度等,形成全方位热状态画像。要知道,温差每降低1°C,电池循环寿命平均延长约8%,这数据背后就是真金白银的收益。

2.“因材施教”的冷板设计大师:

· 亲密接触:

液冷冷板(或导管)被精心设计成与电芯或模组最大表面贴合的形状,不留空隙,最大化热传导效率。

· 流道“心机”:

冷板内部流道绝非“直来直去”。工程师们通过流体动力学仿真(CFD)优化,设计出蛇形、扰流柱、多支路等结构,像在打造城市微循环系统,确保冷却液流速均匀,带走热量均匀,消除局部高温点。

3.算无遗策”的智能决策中枢:

动态流量调节:

系统根据实时温度分布图,精确控制电子膨胀阀或变频泵,动态调整不同支路或区域的冷却液流量。哪里热,就给哪里“加菜”!

变频压缩机/冷却塔联动:

与外部冷源(如冷水机组、冷却塔)深度协同。基于整体热负荷和设定温度,智能调节压缩机功率或冷却塔风扇转速,实现系统级高效节能运行。

温差闭环控制:

核心目标是最小化电芯间温差(通常要求< 3°C,甚至< 2°C)。系统持续计算温差,动态调整参数,确保电池工作在近乎一致的“舒适区”。

说得通俗点:液冷系统就像一个管理者,手里掌握着温度计,指挥着水流,哪儿冒烟(发热)就精准扑灭哪儿,绝不让一点火星蔓延,也绝不浪费一滴水(冷却资源)。

三、安全倍增:液冷如何筑起多重“防火墙”?

精准控温本身就奠定了安全基石,但液冷在主动安全保障上更是层层加码:

1.源头阻燃:绝缘冷却液的“金钟罩”

· 绝缘是底线:

主流工程化应用的冷却液(如特定配方的水乙二醇、合成烃类绝缘油)具有极高的绝缘电阻。即使管路万一发生泄漏,也不会像水冷那样直接引发电池短路爆炸,给故障处理留出宝贵时间窗。

· 高燃点保安全:

这些专用冷却液通常具备高闪点、高燃点特性,不易被点燃,本身不构成火源。想象一下,即便高温电芯接触泄露冷却液,也不会像汽油遇上火花般危险。

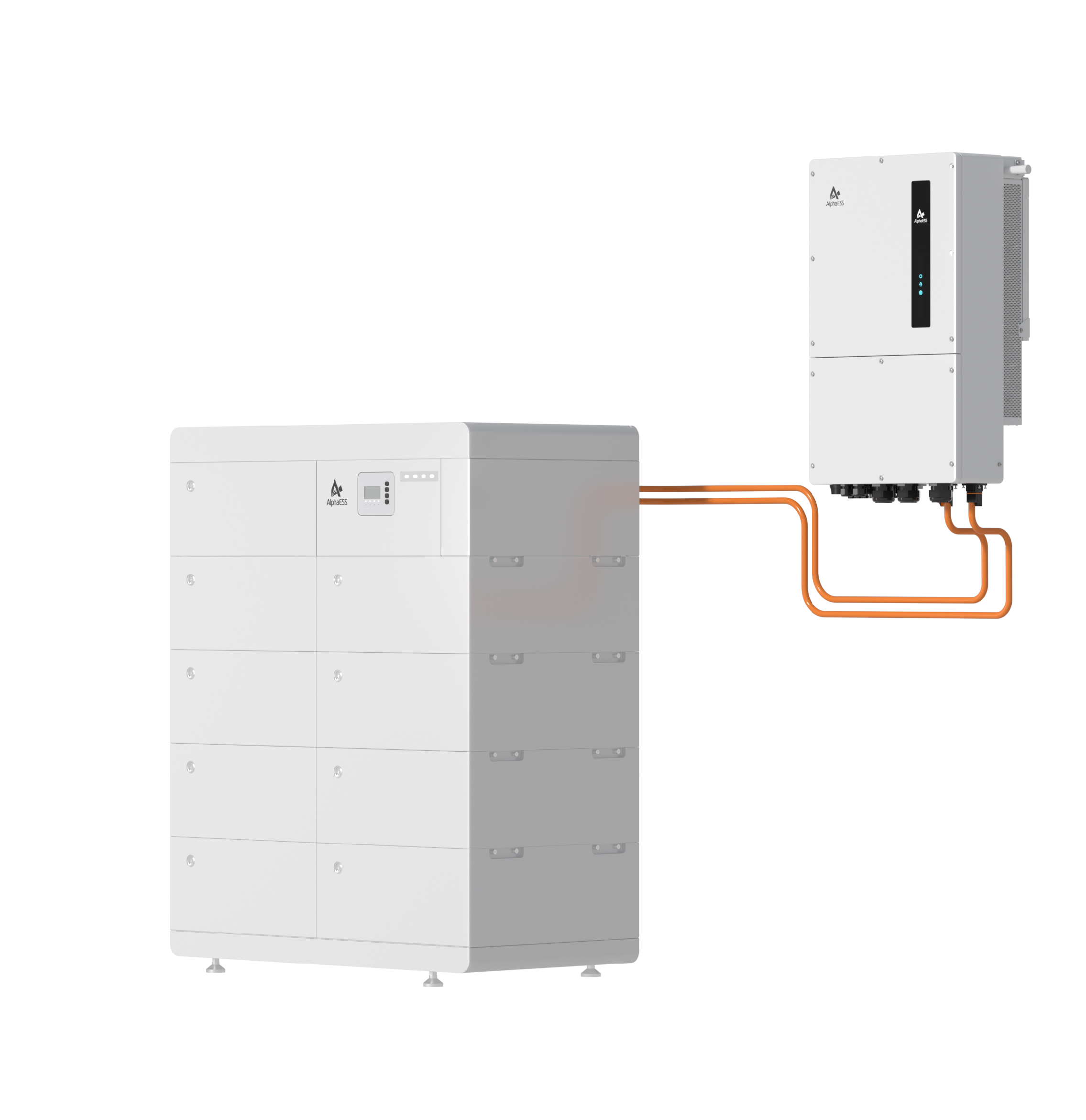

2.闭式循环:物理隔离的“护城河”

· 自成体系:

冷却液在完全密闭的管道和冷板内循环,与电池舱内的电气元件、线束、电芯极柱等物理隔离。

· 杜绝串扰:

避免了风冷系统中空气作为介质可能带来的湿气、灰尘、腐蚀性气体与电池的接触,从本质上提升了环境可靠性。你再也不用担心一场沙尘暴就让整个电站“感冒”了。

3.泄漏监控:24小时“安全哨兵”

· 多传感器布防:

在冷却液储液罐、关键管路接口下方、柜体底部等位置安装液体泄漏传感器(如导电绳/垫、光学传感器等)。

· 毫秒级响应:

一旦检测到泄漏,系统瞬间启动声光报警,并可根据预设程序执行安全联锁,如切断电池簇运行、启动应急排风等,将风险扼杀在萌芽状态。这反应速度,比最警觉的保安还快!

当储能电站规模日益庞大,液冷技术已不再是“可选项”,而是构建下一代高可靠、长寿命、低成本大型储能系统的“必选项”。

它用精密的温度控制和多重安全设计,彻底改变了我们“伺候”电池的方式——不再是提心吊胆的“伺候祖宗”,而是基于强大的工程自信实施科学管理。

.svg)

.jpg)