从规划到运维:工业储能设备项目落地 全流程详解与成功关键

2025-07-17

在能源转型与电价波动的双重驱动下,工业储能项目正从概念走向实地应用,成为企业降本增效、实现绿色发展的战略选择。然而,一个成功的工业储能项目远不止购买设备那么简单。从前期规划到后期运维,环环相扣的精细化管理决定了项目的最终成效。

本文将为您拆解工业储能项目落地的全流程,揭示成功背后的关键要素。

一、谋定后动:项目规划与可行性研究阶段

1.需求深度挖掘:

· 核心痛点识别: 企业当前面临的具体挑战是什么?是高额的两部制电价(需量电费、容量电费)、生产用电峰谷价差巨大、频繁停电导致的生产中断,还是有特定绿电使用比例的要求?

· 目标明确: 项目核心目标究竟是降低电费成本(套利峰谷价差、削减需量峰值)、保障供电连续性(作为关键负荷的UPS)、参与需求响应获取收益,还是提高绿电消纳比例、实现减碳目标?目标不同,方案设计差异巨大。

2.场地与资源详勘:

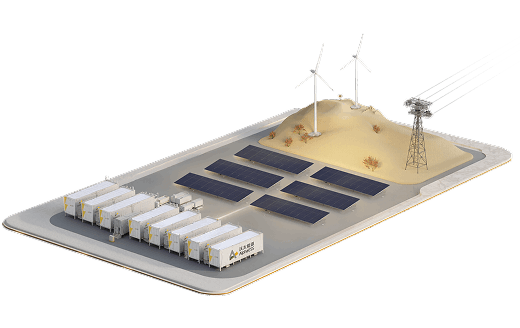

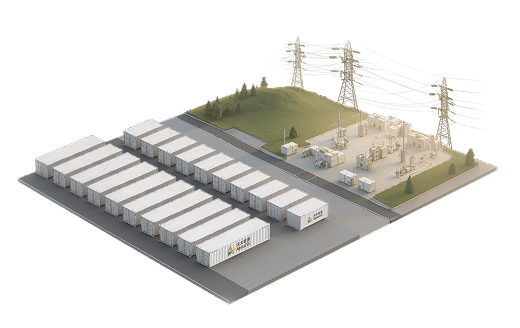

· 物理空间评估: 实地精确测量可用于安装储能集装箱、PCS、变压器等设备的空间尺寸、承重能力(尤其楼面)、净空高度、通道要求(运输、安装、运维通道)。考虑散热要求和安全距离。

· 电气条件核查: 细致考察并记录拟接入点的电压等级、短路容量、现有开关柜容量及备用间隔情况。电网结构(是否双回路?)、现有变压器负载率是关键限制因素。

· 环境因素考量: 当地极端温度范围、湿度、海拔高度、盐雾腐蚀(沿海)、粉尘浓度等直接影响设备选型和热管理方案设计。地震设防烈度也至关重要。

3.技术方案与经济模型精算:

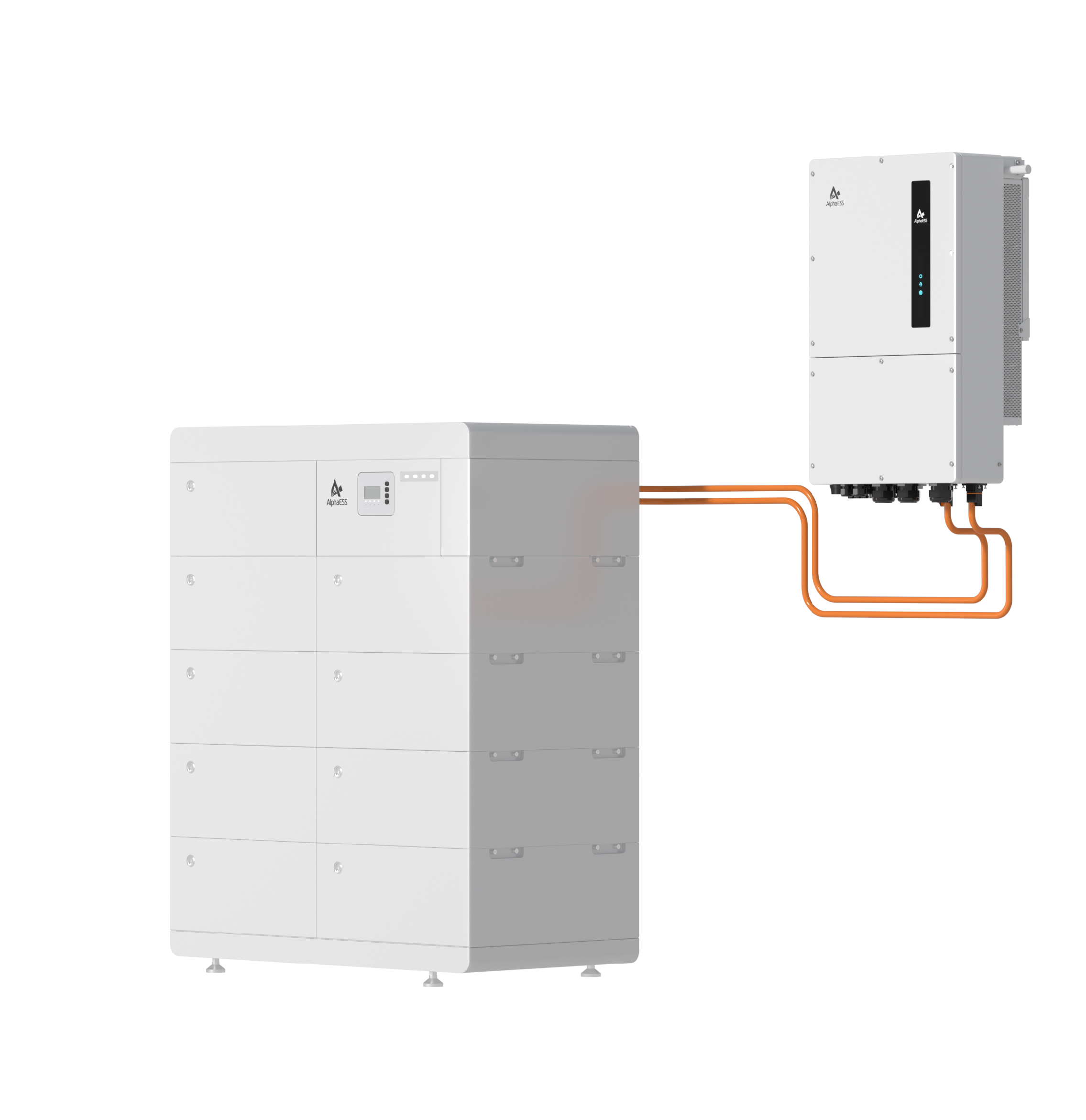

· 技术路线选择: 基于目标、场地和负荷特性,比较锂电(磷酸铁锂LFP主流)、液流电池(长时需求)、飞轮(高功率频繁充放)等路线的优劣势。确定系统架构(DC Coupled 效率高 / AC Coupled 灵活)。

· 容量与功率优化: 这是项目经济性的核心。需基于精确到每小时甚至每15分钟的企业历史负荷曲线(至少一年数据)、详尽的电价结构(分时电价、两部制电价的具体费率)、可能的需量数据,结合电池衰减模型、充放电策略(考虑充放电深度DoD、循环次数寿命),利用专业软件进行模拟仿真,求解最优的储能功率(MW)和容量(MWh)配置点。方案需具备一定的扩展冗余度。

· 精细化经济模型: 构建完整的项目现金流模型:

CAPEX: 设备成本(电芯、PCS、BMS、EMS、温控消防、集装箱土建安装、电网接入工程)、设计费、监理费、预备费。

OPEX: 预测年度运维费(含定期检测、备件)、充放电损耗成本、可能的保险费、软件服务费。

收益流: 峰谷价差套利收益(需精确到小时电价)、需量电费削减收益(依赖准确的需量记录和策略)、需求响应补贴/收益、减少的停电损失、潜在的绿证/碳积分收益、延缓扩容投资等。

关键指标计算: 计算静态/动态投资回收期 (Payback Period)、内部收益率 (IRR)、净现值 (NPV),进行敏感性分析(如电价波动±10%、电池衰减速率±10%对收益的影响)。

4.政策与合规性风险扫描:

· 地方政策: 深入研究项目所在地对储能项目立项、备案、用地、消防、并网验收的具体流程、技术标准和补贴政策(如有)。各地差异巨大,需逐条核对。

· 电网接入规则: 明确当地电网公司对储能并网的技术要求(涉网性能如调频、调压、高低穿)、流程(接入申请、方案评审、协议签订)、验收标准。这是项目能否并网运行的生死线。

· 安全规范: 提前吃透国标、行标、消防法规及地方消防部门的具体执行细则。安全是高压线。

· 商业模式确认: EMC合同能源管理模式下,收益分成机制、风险分担(如政策变动、电价调整)、设备权属、违约条款等需在合同谈判阶段细致敲定。

二、价值兑现:运营、维护与持续优化阶段

1.智能运行与策略优化:

· EMS高效运行: 充分利用EMS实现自动化的峰谷套利、需量控制、计划充放电。根据实时电价信号、负荷预测、天气信息动态调整策略。

· 数据深度分析: 实时监控关键运行数据(电池电压、温度、内阻、SOC/SOH、充放电功率/电量、系统效率、充放电次数)。建立健康度评估模型,识别异常趋势。

· 策略持续调优: 基于实际运行数据(电价、负荷、电池表现)和季节变化,定期复盘策略有效性,持续优化充放电阈值、功率分配等参数。探索参与需求响应等辅助服务市场。

2.专业化维护保障:

· 预防性维护计划: 制定周期性维护清单(日/周/月/季/年),包括:

- 外观清洁检查(灰尘、异物)。

- 连接紧固性检查(直流侧连接尤需重点检查)。

- 电池电压、温度均匀性分析(识别落后单体/模组)。

- 绝缘电阻测试。

- 消防系统功能测试(探测器、喷头、气瓶压力)。

- 空调/风扇运行状态检查。

- 接地系统检查。

- 定期电池均衡与容量标定(如半年一次)。

· 预测性维护应用: 利用大数据平台分析历史运行数据,结合电池老化模型,预测潜在故障(如内阻异常升高、温差增大),提前干预。

· 故障快速响应: 建立清晰的故障分级响应机制和SOP。确保备品备件储备(特别是关键易损件)。运维团队需具备快速诊断和处置能力。

· 安全巡检制度化: 安全是运维的重中之重。加强日常巡检,定期进行热成像扫描(检查连接点发热)、可燃气体浓度检测、消防设施点检。

3.性能分析与报告:

· KPI追踪: 定期计算并报告核心绩效指标:实际充放电量、度电收益、需量削减效果、系统可用率、充放电效率衰减情况、SOH变化率、投资回报达成率等。

· 问题闭环与改进: 分析运行中的问题(如策略偏差、设备小故障、效率下降原因),形成报告并提出改进措施,持续提升项目表现和价值。

工业储能项目的成功落地,是一个融合技术、经济、管理与合规的系统工程。从精准的需求洞察和严谨的可行性研究开始,到专业的设计选型、高质量的工程建设、严格的调试并网,再到智能化、精细化的运营维护,每一个环节都需要专业的知识、严谨的态度和精细化的管理。

唯有将“安全第一”的理念贯穿始终,以数据为驱动不断优化,才能真正释放工业储能在降本增效、保障供电、提升能源韧性、助力绿色转型方面的巨大价值,最终实现项目的长期成功和投资回报最大化。在能源变革的时代浪潮中,把握储能项目落地的关键,是工业企业实现可持续发展的明智之选。

.svg)

.jpg)